Ausstellung

WALTER NIEMANN - Der Tausendsassa aus Worpswede

Ausstellung vom 16. November 2025 - 12. April 2026

EIN VIRTUELLER EINBLICK IN UNSERE AUSSTELLUNG

EIN FILM DER LILIENTHALER KUNSTSTIFTUNG

Kurator der Ausstellung: Pawel Pawelcik

Musik: trio loco mit Karin Christoph-Hardy Violine und Akkordeon und

Reinhard Röhrs Kontrabass und Gitarre

gespielt anlässlich der Vernissage am 16. November 2025

Kamera und Schnitt: Edith Büscher

Das Künstlerdorf Worpswede musste sich nach 1945 neu erfinden. Aufgrund seiner historischen Bekanntheit wurde diese alte Künstlerkolonie

weiterhin zu einem Sammelbecken von Künstlerinnen und Künstlern, die abseits der Städte leben wollten.

Hier fanden sie einen geeigneten Platz, der sie inspirierte.

Diese Künstlergruppe einte, dass alle den Krieg überlebt hatten und

sie sich an den Folgen abarbeiten musste. Dabei griffen sie die neusten künstlerischen Strömungen auf und entwickelten eigene Stile.

Diese damals jungen Künstlerinnen und Künstler wie Martin Kausche, Eva Kausche -Kongsback, der Töpfer Otto Meier, der Glaskünstler Werner Rohde, der Architekt Walter Müller und etliche andere stützen lange den Ruf Worpswedes als Künstlerkolonie.

Zentral wurde das Ehepaar Charlotte und Walter Niemann für das Geschehen des Dorfes durch ihre Künstlerfeste, die allesamt durch die progressive Worpsweder Galerie Netzel ein Sprachrohr bekamen.

Der Maler, Bildhauer und Graphiker Walter

Niemann und seine Ehefrau, die Musikerin

und Hörspielmacherin Charlotte Niemann,

gehörten zur zweiten Generation der Künstlerkolonie Worpswede und prägten diese in der Nachkriegszeit maßgeblich.

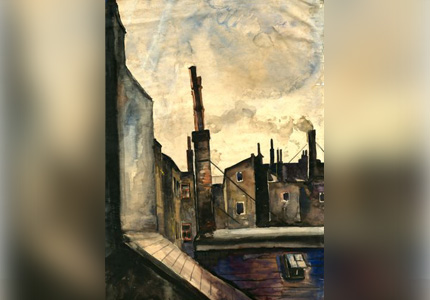

1915 in Hamburg geboren, besuchte Walter Niemann gemeinsam mit seinem besten Freund, dem NS-Widerstandskämpfer Heinz Strelow, in den 1930er Jahren wiederholt Worpswede: Dort reifte im Atelier des Malers Werner Homilius

Niemanns Entschluss sich in der Künstlerkolonie niederzulassen, der 1941 schließlich Wirklichkeit wurde.

Nach einer handwerklichen Malerlehre, der Meisterprüfung und dem Militärdienst knüpfte Walter Niemann als Künstler unmittelbar an die erste Künstlergeneration an und erweiterte mit seinen Materialbildern, unzähligen kunsthandwerklichen Objekten und seiner Vielseitigkeit das künstlerische Spektrum der Worpsweder Künstler um Heinrich Vogeler und Paula Modersohn-Becker.

Zu Martha Vogeler entwickelten Charlotte und Walter Niemann eine enge, fast familiäre Beziehung.

In der Literatur wird Walter Niemann als „Tausendsassa“ und „Meister der (verschiedenen) Materialien“ bezeichnet.

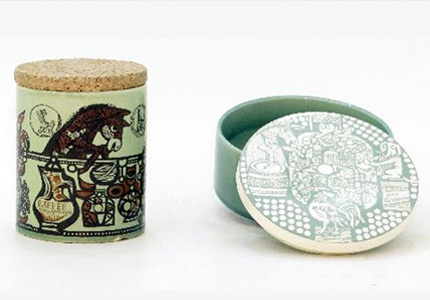

Er produzierte unablässig Kunstwerke und benutzte dafür unterschiedlichste Materialien wie etwa Holz und Stein, diverse Metalle, Glas und Keramik aber auch Alltagsgegenstände wie Schrauben,

Nägel und Orgelpfeifen.

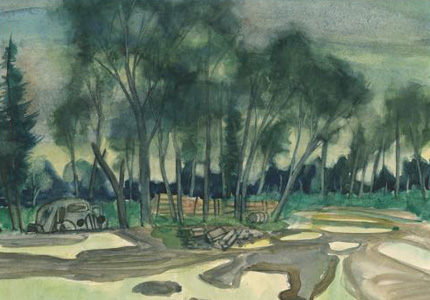

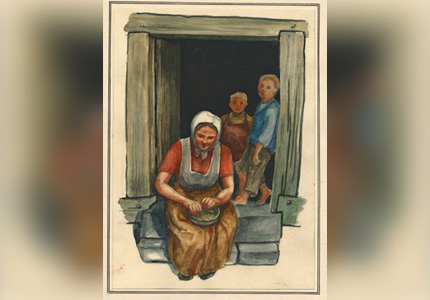

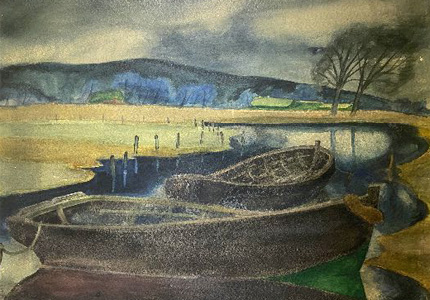

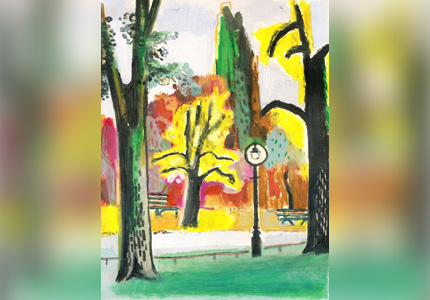

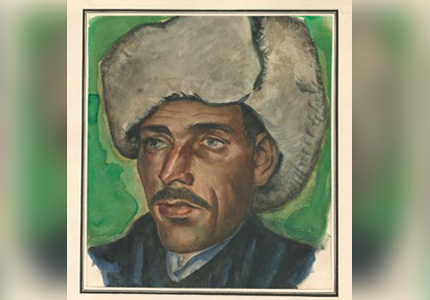

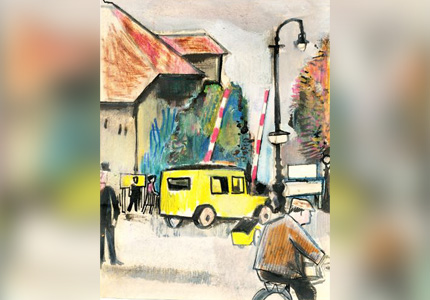

In seiner frühen Schaffensperiode malte Walter Niemann vornehmlich Bilder:

Aquarelle, Tuschzeichnungen, Radierungen, Bilder in Öl und mit Kreide sowie Skizzen mit Blei- und Buntstiften.

Künstlerisch entwickelte er sich weiter, wurde Karikaturist für Zeitungen, entwarf Wand- und Bodenteppiche, Pflasterpläne für Fußwege, stellte Kunststeinfriese und Wand-Kachelmosaike her, fertigte Wandreliefs aus Beton, Holz und Keramik und malte Hinterglasbilder.

Behindertengerechtes Spielzeug aus Holz, bewegte Installationen aus Holz und Stein sowie Deckenmalereien gehörten ebenfalls zu seinen Arbeiten wie Kunsthandwerk, das er ohne Unterlass herstellte.

Der Mäzen und Kunstsammler Ludwig Roselius kaufte Anfang der 1940er Jahre Walter Niemanns erste Bilder, später waren es Museen, Kunsthallen, Kunstvereine und private Auftraggeber.

In den 1950er, 60er und 70er Jahren nahm Niemann regelmäßig an Kunstausstellungen teil, erhielt zahlreiche öffentliche Aufträge Walter Niemann: Turner, Holzfiguren, 1970 Fotografie: Rüdiger Lubricht, Hüttenbusch („Kunst am Bau“ und „Kunst im öffentlichen Raum“) und gewann etliche erste Wettbewerbspreise.

1961 wurde er Dozent an der Staatlichen Kunstschule Bremen, erhielt aufgrund der Qualität seiner Arbeiten 1967 eine Professur an der Hochschule für Kunst und Gestaltung Bremen und wurde dort der Leiter der „Abteilung Fläche!“.

Niemanns Arbeiten wurden an vielen öffentlichen Gebäuden in Norddeutschland installiert, wie etwa in Kindergärten, an Schulzentren, Krankenhäusern, Finanzämtern, Justizbehörden, Rathäusern und Bundesbehörden.

In der späten Schaffensperiode widmete sich Niemann dann den sogenannten „Materialbildern“ und setzte sich, eine Krebserkrankung in den Knochen, mit dem Tod auseinander, ehe er 1986 im Alter von 71 Jahren in Worpswede starb.

Er liegt auf dem Worpsweder Friedhof begraben.